球面収差の産物である二線ボケ。でも収差はなくても、繰り返しパターンをぼかすと二線ボケのようになる場合もあるよ、という話。

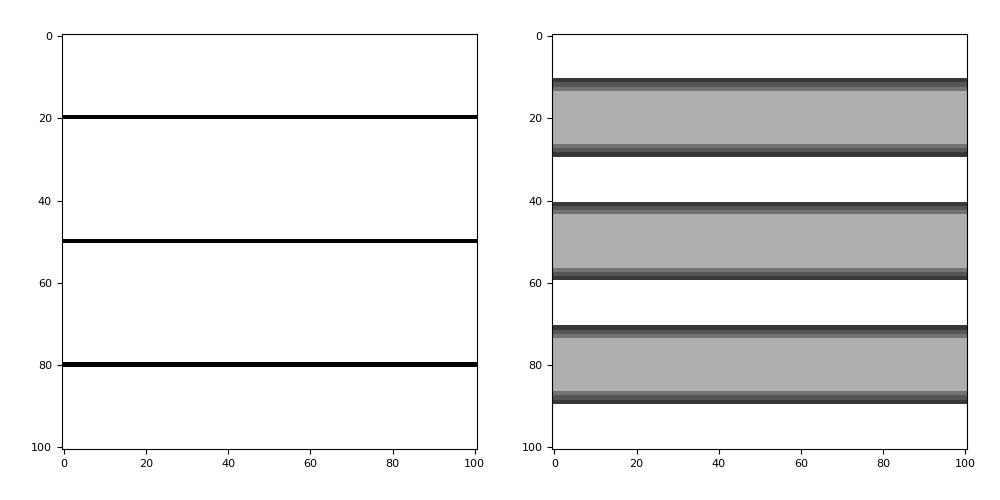

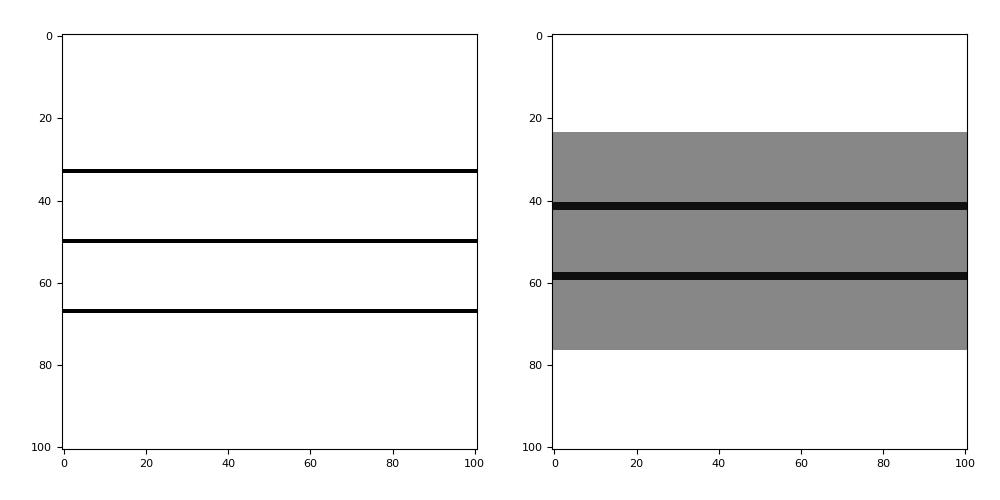

下の左図がボケていない像(3本の黒線がある)だとして、これをぼかすときのことを考える。

多くのオールドニッコールやコシナのPlanar 50/1.4やトリオプランなど、オーバーコレクションなレンズの後ボケみたいにエッジが強く出るようなボケ質だと、下の右図のように元の各線ごとに両端に濃いラインが出てしまう。これがいわゆる二線ボケ。

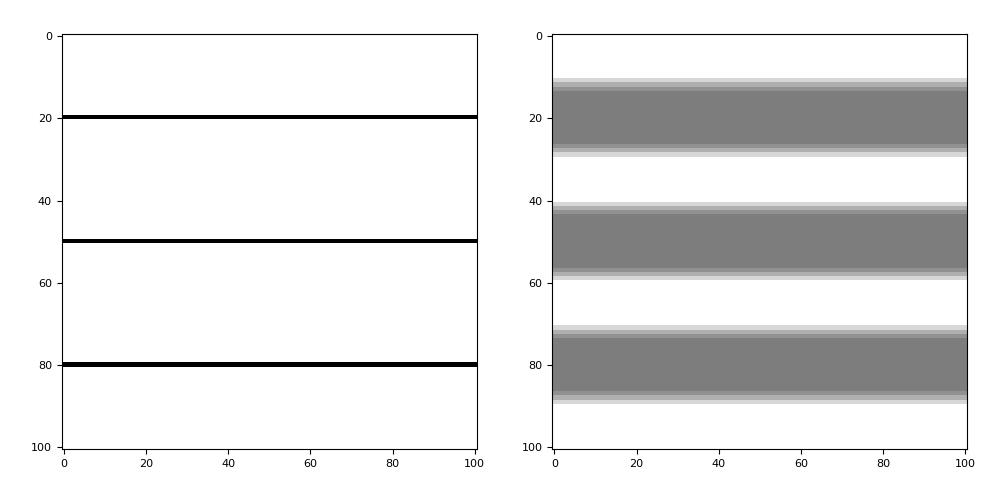

一方で、球面収差ゼロだとボケは下図のようになる。完ぺきに一様分布。

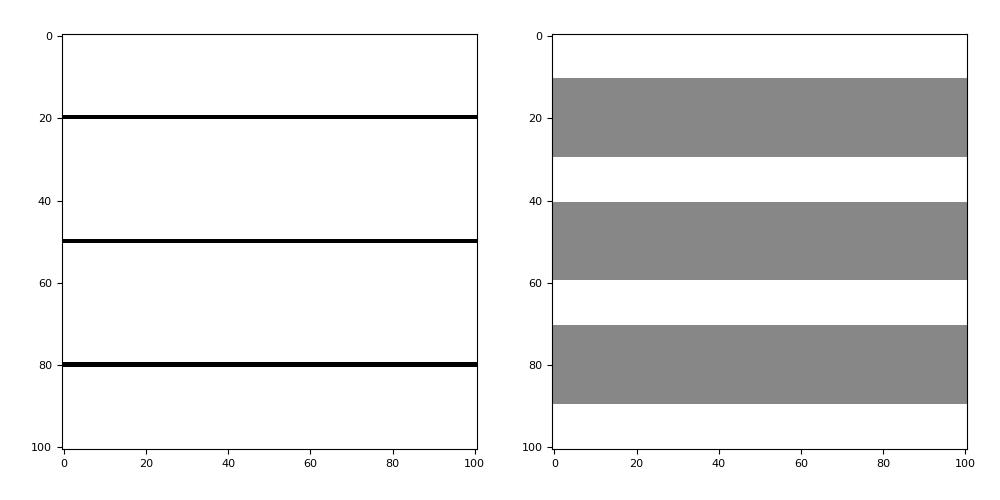

でもこの元の3本線が近づいてくると、こうなって・・・

・・こうなる。二線ボケみたいな濃いラインが出ている。これは何て呼ぶのか知らないけど、二線ボケとは呼びたくないね。混同してはいけないから。

球面収差ゼロでも、繰り返しパターンの繰返し周期とボケの大きさが一致するところでは、こういうボケになりうるということ。

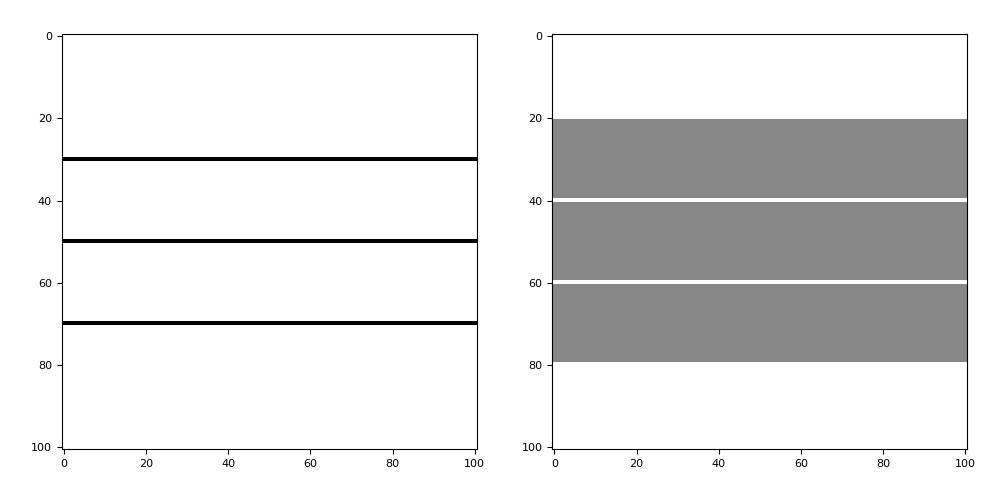

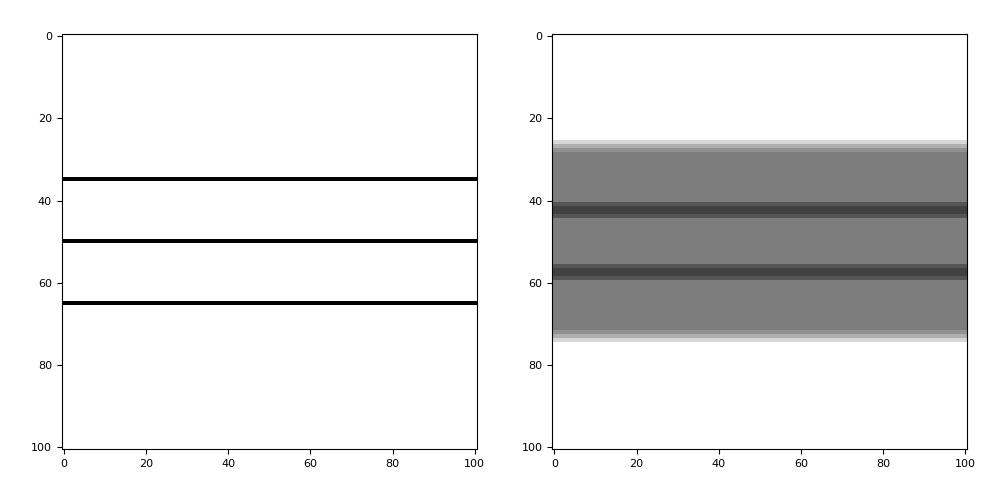

じゃあ、STFレンズのようにエッジに向かうにつれてフェードアウトしていくボケだと、どうなるか。

こうなる。ちょっとエッジは滑らかになるが、出ないことはない。

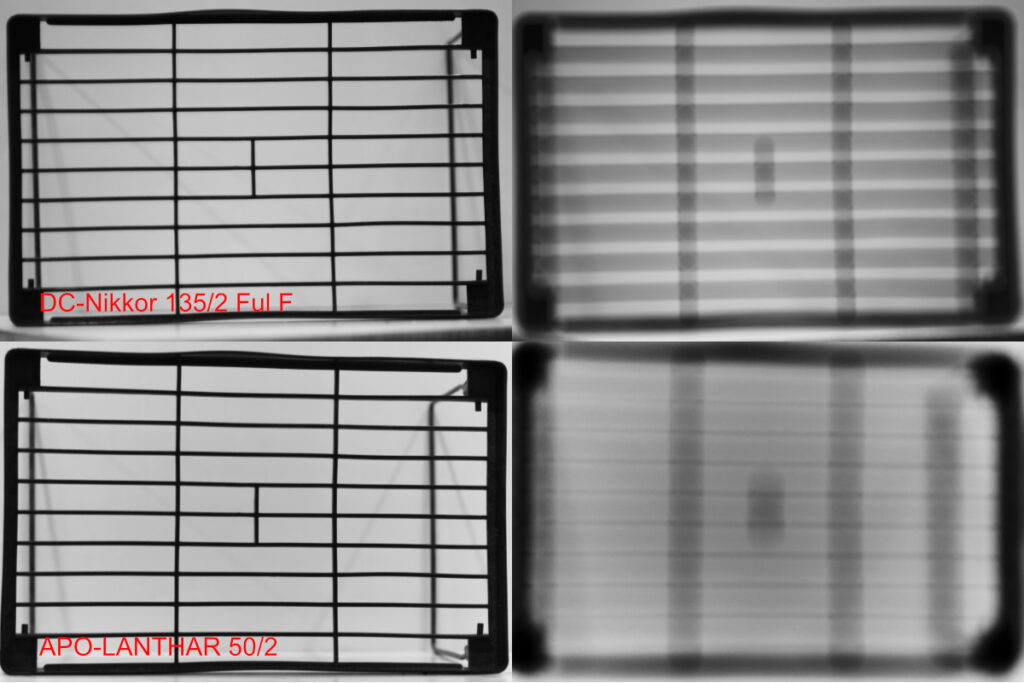

かなり適当な実験だが、上の段はDC-NikkorのDCリングを最大までF側に回した時の後ボケ、下の段は収差の少ないAPO-LANTHARのボケ。

わかりにくいかもしれないが、DC-Nikkorはもともとある9本の横線の上下端にそれぞれ濃いラインが出る。これが二線ボケ・・・と言いたいところだが、各線の上端には濃い部分があるけど、下端はあんまり見えないな。

APO-LANTHARもうまく位置を合わせるとこのように濃いラインが出るが、ボケた濃いラインの本数を数えると8本しかない。もともとの2本の線の中間に濃いラインができるからだ。