ちょっと前だけど、中古で買った。FA Limitedもいいんだけど、GFXの描写の限界を引き出せるレンズが1本必要だった。

ここで載せている写真は、特に注釈のない限り撮って出しか、純正RAW現像ソフト(+ USBで本体接続)で現像して、リサイズのみ。つまりこのレンズの作例だと言ってよい、と思う。

Planar T* FE50/1.4 ZAやFE100/2.8 STFなど、巨大なレンズを使うにつれ、サイズに対する感覚がマヒしてきたというか、巨大なレンズはその分性能も良いことを肌で理解したというか。今の私ならこのGF55/1.7も使いこなせるのではないだろうか?という期待を込めて。

重量は前2者とほぼ同等、全長は前2者よりも短い。なお直径。

画角とボケ量

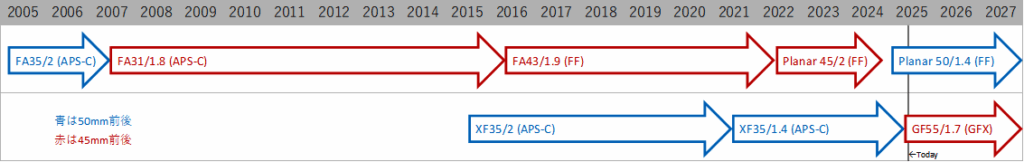

画角とボケ量は、FF換算で44/1.4くらいに相当する。これまで私は、APS-C一眼レフではFA31/1.8(同FF換算46.5/2.7)を、FF一眼レフではFA43/1.9 Limitedを、FFミラーレスではPlanar 45/2 Gを標準レンズとして使ってきた。センサー対角長に等しい焦点距離が人間の視野に最も近い、というのはPENTAXがFA43で始めた物語だと思うので、GF55とQ3 43はその直系とも言える。私に使えないはずがない。

なお2021~2024年はXF35/1.4が、今年に入ってからはPlanar T* FE50/1.4 ZAが最も使用頻度の高い標準レンズなので、ここ数年は45mm前後よりも50mm前後のほうがよく使っているという不都合な事実は隠ぺいしておく。

ちなみにCONTAX GのPlanar T* 45/2を売ってしまったことは、これまで5回くらい後悔している。あれ、良かったなぁ。でも操作性は悪かったなぁ。

AF, MF

GFXシリーズではローエンドの、像面位相差AFを持たないGFX50S IIで、GFレンズのAF性能をとやかく言うのはお門違いである。特にAF-Cに関しては多分100S IIとかを使えば、50S IIとは全く世界が違うのだとは思う。APS-CやFFカメラを使わず、GFXだけで生きていくんだ、という人はハイエンドGFXを使うべき。

原理的に言う(想像も含まれるが)ならば、14枚中8枚がフォーカスレンズで、それぞれがGFXのイメージサークルに対応する大きなレンズで、その重さのため、速いけどパワーのないリニアモーターでは駆動しきれず、遅いけどパワーのあるDCモーターで駆動しているわけで、AF速度はお察し。コシナは、AFを捨てることで画質最優先の全群繰り出しフォーカス方式を採用できる、というようなことを言っているが、これも多分そういう考えなんだろうな、と思う。とはいえインナーフォーカスでAF速度とのバランスも最低限とってきたということだろう。前群繰り出しのGF63/2.8よりは幾分速くて正確な気はする。前玉が動かないのも精神衛生上、良い。

まぁ私の場合はAFが重要なら迷わずαを持ち出す。GFXについては、AFは遅くても静物に精度よく合焦してくれれば、それでいい。欲を言えばMF操作をもうちょっと精細に行いたいが、これもDCモーターで重いレンズを動かしているせいか。

↑の写真は、ほんのちょっと瞳からピントを外しているが、写真としては成立している。こういう動きの一瞬をとらえられる程度には使い物になるAFである。

↑の写真は、「ああ、遠ざかっていく猫をAF-Cでとらえるのは難しいよね、仕方ないな」と思うかもしれないが、この猫は10秒くらい微動だにしておらず、その間に中央1点AF-Sで3回シャッターを切ったが、全部合わなかった。コントラストAFだと、そんなときもあるさ。αでは考えられないけど。

揺れる葉っぱとかは全然無理。揺れてなくても、背景にフォーカスが合ってしまうこと多数。MFするしかない。

ボケ質と解像

開放から非常にシャープでボケも綺麗だが、諸収差を抑え込んだ現代の高性能レンズにありがちな無味無臭のボケではない。感覚として、中心から端のちょっと手前までほぼフラットなゼロ収差で、端の端だけ補正不足側に倒れている球面収差特性だろうか。収差ゼロよりも理想的である。公式サイトでも「球面収差をコントロールすることにより、美しい輪郭をもった柔らかい後ボケを実現」と書かれており、おそらく意図的な収差特性だろう。こってり系ではなく、どちらかというとあっさり系のボケ味。

こういう特性のレンズは、私は今のところ他に知らない。比較的似ているのは、このレンズのリファレンスとなったと思しきXF35/1.4だが、あちらは開放ではかなり柔らかいのに対して、こちらは開放からキレッキレに滲みなくシャープなのにこのボケを実現している。これが値段とサイズの暴力のなせる業か。

私の愛用のPlanar T* FE50/1.4 ZAは、これとは逆に、端の端がごくわずかに過剰補正側に倒れている気がする。GF55の特性を理想的と言った直後だが、PlanarはPlanarでとんでもなく素晴らしいのだ。単に背景と分離するだけではないZeissらしいあの立体感は、そんな特性によるものだと勝手に信じている。なお、Planarは開放ではちょっと解像感が下がる。

GF55/1.7は周辺まで非常に一貫性のある画質で、あきれるほどに高解像。そこに文句などあろうはずもない。

多分、同じ猫・・・だよね? 約1年ぶり。開放F値が1.5段違うことも関係するかもしれないけど、開放同士で比べるとGF55/1.7の方が線が細いように感じる。

色収差

GF80/1.7は結構フリンジが出ると言われるし、GF63/2.8もF値が暗い割には意地悪すれば多少は出た。GF63より1.5段明るい本レンズだが、色収差はよく抑えられている。レンズ構成に色消しダブレット(凸と凹の貼り合わせ)が4ペアも見られ、うち2枚はEDレンズというあたり、執念を感じる。この解釈が正しいかは知らないけど。

どうでもいいがXFレンズ群ではさほどフリンジが出ない印象があるのに、GFレンズはまぁまぁ出るものも多い。これはもしかしてセンサーの紫外線域の感度特性(またはUVカットフィルター)の違いなのかも? 前者はフジ製のX-TRANS CMOS、後者はSony製のセンサーだし。知らんけど。同じレンズ付けてAPS-Cクロップして試してみるほどの情熱はない。

最短撮影距離

GFレンズの例に漏れずあんまり寄れない。最短撮影距離0.5mというのは、XF35/1.4(最短0.28m)の倍近い。でも44mm相当で0.5mなら、暴れるほどではない。28mmで0.7mは暴れたくなる。

周辺光量、口径食

口径食はF4でも完全には解消はしないけど、開放でもそんなに悪くない。直径95mmもあるんだし、当然やろ。しかし、ここはPlanar T* FE50/1.4 ZAのほうが優秀。まぁ、Planarはそれが決め手で買ったようなものだし。

操作性

私的には絞りリングがあるのは当然、というか、無ければ買わなかった。絞りリングの操作フィールはしっとりしていて悪くないが、コシナレンズのようにはいかない。多分、防塵防滴のためだろうとは思う。

MFは前述したが、良くはない。重いフォーカスレンズ群を遅いモーターでバイワイヤ制御しているからだと思うが、意図通りに動くとは言いがたい。Sonnar T* FE55/1.8 ZAとかAFの速いレンズは、MFも快適なので、やはりバイワイヤのレンズではAF性能とMF性能は比例するのだろう。

携帯性

全長は100mmを切っており、大柄なGFXボディとのマッチングはまずまず・・・とか言うわけがない。でかい。でかすぎる。でも先細りのGF63よりも見た目は好きだ。重さは見た目ほどではないが、重いのは重い。

決意表明

GFXが壊れるまで、これを使い倒していこうと思う。昔の人がハッセルブラッド500CにPlanar 80mm F2.8だけを付けていたように、私も中判の専用レンズはこの1本で行こう。・・・GF63mmを買ったときも同じことを思っていた気はする。

運用

一応GFXで使うレンズとしては、FA43/1.9(34/1.5相当)&FA77/1.8(62/1.4相当)のFA-LimitedコンビとAPO-LANTHAR 90/3.5(72/2.8相当)がある。

今後は①GF55のみ、②FA43とFA77、または③GF55とAPO90、という持ち出し方になるような気がしている。中広角~中望遠域のレンズを2本持ち出すなら、その焦点距離比は1.8倍前後が良い、という私理論に基づく。

禁断の比較

(私の買値ベースで)値段差130倍近くの禁断の比較。ほぼ同じ焦点距離&F値で、どちらもイメージサークルはGFX判をカバーしている。まぁ、こだわらなければ撮れる写真に大差ないよね。でもやっぱり、なぜか諧調や質感に欠ける印象を受ける。

余談

レンズの価格は、それを付けるボディの価格を上限とする、という不文律がある(?)が、今回のケースではボディ価格の77%なので余裕でセーフ。近年の私のボディ&レンズの組み合わせでレンズ価格率が高かったのは、α7C + NOKTON 50/1 VMは90%、X-T2 + XF56APDは99.5%でセーフ! ・・・あ、X-E1でXF56APDを使っていたときは、軽く200%超えだったわ。X-E1が安すぎた。

どうでもいいが某オークションで、ちょっと前に評価無し(新規)&本人確認無しの人が本レンズを出品しているのを見たが、それに入札するクソ度胸は私にはないなぁ。怖すぎる。

もっとどうでもいい話をすると、このレンズはまだ5回くらいしか持ち出していないが、毎回雨が降る。・・・雨男ならぬ雨レンズ? 防塵防滴だからいいけどさ。