ずっと何も考えずに写真を撮ってきた。他人様の写真も大して見ず、特に勉強もせず、でも写真を撮るのは好きで撮りまくっていた。が、ここ数か月、やっと何か考えるようになった。その拙い写真考を、自分の写真の上達のためにまとめようと思う。

1.良い写真と良い被写体について

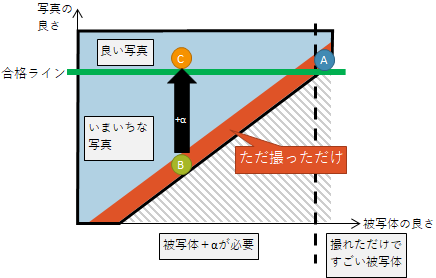

「良い写真」とは、写真映えする「良い被写体」を撮った写真か?・・・そうではないと信じたい。私の思う良い写真の概念(仮説)を下図に示した。グレー網掛けのエリアには写真は存在しない。

撮っただけで「良い写真」となるようなすごい被写体(図のA)もあるだろうが、たいていは被写体の良さ+αがないと「良い写真」たりえないだろう。被写体には写真映えの良し悪し(図の横軸)があり、「良い写真」となる(図のBをCに持っていく)ために必要な+αは異なってくる。

つまり被写体の良さとは、写真の良さの下限を決めていると考えた。

では、この”+α”とは何なのだろうか? 思いつくのは、構図と技法と状況だ。技法とはボケや、シャッタースピード、ホワイトバランスなどを指している。状況とは光線状況や天気、時間帯など、被写体を取り巻く状況を指している。

良い被写体を探すことは、良い写真につながる。が、手垢の付いていない良い被写体はなかなか見つからないのも実情である。なので、この”+α”を使いこなして、まずまずの被写体をいい感じに撮れるようになりたいものだ。

“+α”の各要素について、どうすればよくなるのか、考えてみた。

2.構図について

良い構図の理屈はよくわからない。三分割法だとか黄金比だとかいう解説と実例を見ても、こじつけに感じる。

一方良くない構図はなんとなくわかる。私の思う一つは「日の丸構図」、もう一つは「微妙に水平の出ていない構図」だ。

・良くない構図(1) 日の丸構図

主題が真ん中の一つで、あとは意味のない背景という典型的な日の丸構図を見ても「(被写体)が写っているなぁ」以上の感想を抱かない。これでも多くの人が「良い写真」だと感じるような被写体があれば、それはすごい被写体なのだろう。

必ずしも主題が真ん中にあることが悪いのではなく、主題にとって背景が無意味であるということが大きなマイナスポイントである。主題が真ん中にあると背景が細切れになって、関係性が作りにくいとかはあるかも。

・良くない構図(2) 微妙に水平が出ていない

微妙に水平が出ていない写真は、結構印象が悪い。特に広角で建造物を左右対称風構図で撮る際、水平とセンターが出ていない写真は顕著に感じる。

これが原因で広角を苦手とする人もいるのではないだろうか。私のことである。性根も骨格も歪んでいるので、写真の水平も歪む。もう水準器の付いていないカメラは使えない体になった。

わずかに水平から外れていると気になるが、大きく水平から外れていたら、それは「さすがにわざとだろう」と感じるのか、印象は悪くない。ある意味、斜め構図は逃げである。

一応補足しておくと、対角線に広い画角を取れるので、斜め構図は疑似的な広角感を得られるというメリットがある。

・三分割法

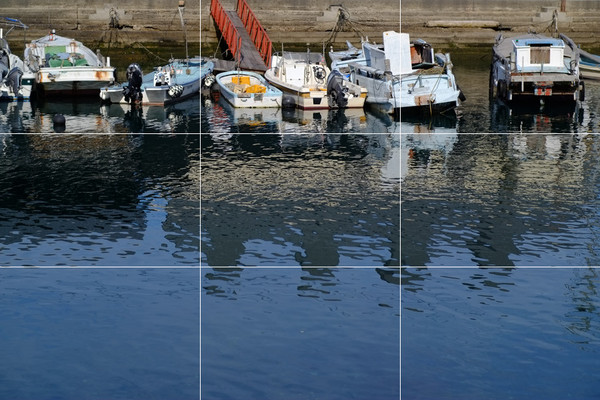

定番とされるが、別に必勝構図というわけではない。下の写真は白い三分割線の交点あたりに主題がいるパターン。これを意識すれば日の丸構図にはならないとは思うが、それ以上の何かがあるとはあまり思わない。

これは三分割線によってエリア分けされるパターン。だからどうした、と思わないでもない。

・三分割法の亜種

三分割よりも内側に主題を入れても構図は成立する。

逆に三分割よりも外に主題を持って行ってもいい。

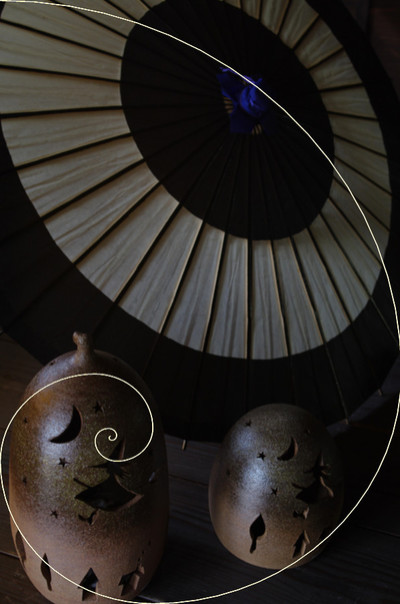

さらによく分からないのが黄金比。1:1.618の比に分割する、というのはまだ分からないでもないが(3分割法とそこまで比に差がない)、この渦巻はどう解釈すればいいのか。

・カメラの向き(1) アイレベル

立ったままカメラを構えて撮る・・・ばかりでは必然、構図が似通ってくる。しゃがんだり、手を伸ばしてノーファインダー(ライブビュー含む)で撮ったりすることで、世界は広がる。

・カメラの向き(2) 見下ろす

少し高いところに上ったら見下ろしてみる。別に広角でなくてもいい。

・カメラの向き(3) 見上げる

見下ろすのは高いところに行かないとできないが、見上げることは大体どこでもできる。広角が定番だが、空が白いと萎える。

・左右対称構図

被写体に正対し、左右対称かつ水平に撮る。左右対称な人工物を撮る定番構図である。単純明快で、規則性の美しさを持つ。水平はともかく、センターを出すのが意外と難しい。

・被写体固有の定番構図

過去に誰かが良い写真を撮った構図を、そっくりそのまま同じ場所で同じ構図で撮っても、パクリ写真やガイドブック写真にしかならない。上の角島大橋もそれである。

しかし、被写体と相性の良い構図があるということである。これを別の被写体に応用することは、個性ある良い写真を撮るヒントとなるかもしれない。

・視線誘導

視線誘導というのはあると思う。あるとは思うが、狙ってはできない。思うに、視線が円を描き、写真の中を回り続けるような誘導ができると、長く写真を見る→印象深い写真となるような気はする。こういうとき黄金比の渦巻が関係するかも?

3.技法について

写真は2次元であり、それは主に構図によってコントロールされるが、ボケと陰影によって奥行きを、シャッタースピードによって動き(時間)をそれぞれ表現することができ、擬似的な3次元、4次元を作り出すことができる。

・ボケ

背景をぼかすことで、主題を浮き上がらせる、ごく定番の技法。背景と分離することで、主題がはっきりして、立体感(奥行き)も感じられる。背景を完全にぼかしきるのではなく、ボケ量で主役と脇役の重みをコントロールできる。

これは奥行き方向の「構図」であると言えるかもしれない。

なお、ボケが汚いレンズだと、逆にボケが目障りになることもある。美しいボケは、ボケ自体が名脇役たりえる。レンズ沼へようこそ。

奥行方向になだらかにボケると、立体感が出る気がする。

・シャッタースピード(ブレ)

シャッタースピードをうまく設定して、意図的にブレさせることで、静止画にもかかわらず被写体の動きを表現することができる。典型的なのは流し撮りである。

被写体ブレで動きを表現する。航空ショーで「ヘリは1/200秒前後で撮るとちょうどいい」みたいなことを話しているおじさんがいて、なるほどなーと感じたことがある。シャッタースピードが遅すぎるとローターが消える。

スローシャッターで被写体ブレさせる代表格は水である。

あと、車のテールランプとか蛍。

逆に高速シャッターで、止まるはずのないものの一瞬を捉えるのも、また別のダイナミズムを感じる。

静物でもあたかも動いているかのように撮る露光間ズームや露光間回転は、インパクトはあるが、何を表現したいのかはっきりさせないと、ただの図案にしかならない。

・カラー、トーン

ホワイトバランスやトーンカーブなど、カラーやトーンに関するあれこれ。

カメラは人の目ほどのダイナミックレンジはないので、見たままの印象を写真で表現しようと思っただけで、レタッチが必要になる。HDR機能があるならそれでもいいが、下の写真を撮った2006年製のカメラにはない。

カラーについては、ホワイトバランスを調整して、夕焼けを印象的に仕上げるのは常套手段だろう。

モノクロ写真ははっきり言って反則や逃げですらない。そう、モノクロは甘え。十中八九、見違えるほど良い写真になる。白く飛んでしまう残念な曇り空も、モノクロだと気にならないのだ。カラーから情報量が落ちた分、見る側が、勝手に理想的に補正して見てしまうのだろう。

レタッチを嫌う、撮って出し至上主義の人も多い。が、私にとってレタッチは、撮った時に自分が描いたイメージに、写真を近づけるための行為であり、特に罪悪感はない。が、縛りプレーを楽しんでいる人と喧嘩するつもりはない。

まぁ、闇雲にスライダーをぎゅいーんといじって、なんとなく印象的になったらOK・・・みたいなレタッチは、私はあまりしたくない。下の例は別に、私が伏見稲荷の鳥居にこのような禍々しい印象を受けたわけではない。

・定番技法

被写体と相性の良い定番技法がある。例えば、滝はスローシャッターと相性が良い。モータースポーツは流し撮りと、花火はバルブ撮影や多重露出と、街スナップはモノクロと相性が良い。

が、これもそのままではどこかで見たような印象の写真になり、定番構図と同様に、自己評価ほどは他人に響かない写真となりやすい。

これも定番を知ったうえで、アレンジしていくことで個性がにじみ出てくるのだろう。

4.状況について

被写体を取り巻く状況は、写真の魅力を大きく増減させるが、被写体と同じく、基本的に撮影者がコントロールできないものである。

・光線状況

被写体の横からの光や、斜め後ろからの半逆光は印象的に映る。光線状況は、ボケ以上に奥行き表現の肝である。

逆光は被写体自体はシルエットとなり、そのふわっとした縁取りだけが照らされて見える、というのが少し絵画的で良い。

順光は立体感が出ないので、基本的に絵にならない。説明的になる。

・天候

絵になる天候といえば霧、次いで雨上がり、雪、雨、晴れ、最後に曇りだろうか。霧は先が見えないので、想像を掻き立てる。

雨上がりは、後述する反射が得られるというのが大きい。鏡面のようになった水たまりや、光る路面を狙おう。

曇りが良くないのは、陰影が付きにくいので立体感が出ないこと。また、空を背景に入れると白飛びして、ダイナミックレンジ感を阻害すること。

・時間帯

夕焼け、マジックアワー、夜景、朝、昼。夕焼け空は、それ自体が写真の主役となりうる。

マジックアワー(日が沈んでから真っ暗になるまで)は強すぎる太陽が沈み、でも全体的にほのかに明るいので、普通に撮ってもHDRのような階調豊かな世界が撮れる。夕焼けで赤みを帯びるのも良い。

ライトアップ、工場夜景、星景、花火・・・夜の写真は、人の目でとらえる世界とは一味違う。

・季節

季節は被写体そのものか状況か、よくわからないが、桜や新緑、紅葉はやはり絵になる。

・反射

濡れた路面や湖面、ガラスなど、反射はとても絵になる。

静止した水面では、もう一つの世界が現れる。定番写真として、「逆さ富士」や「ウユニ塩湖」などがある。

ガラス面では向こうの景色と反射の景色の多重露出のような不思議な絵が撮れる。

波打った水面の反射では、ランダムで意外性のあるパターンが面白い。

・状況のコントロール

状況を人為的にコントロールすることは、「やらせ」と呼んで嫌う人も多い。もちろん「演出」と称して積極的に行う人も多い。写真にとって邪魔な枝を折る、とかでなければ好きにすればいいと思う。私は基本的にやらないが、強いこだわりを持っているわけではない。

ポートレート撮影のライティング(ストロボやレフ板)などもこれにあたるが、被写体さえも撮影者のコントロール下にあり、ポートレートに演出はつきものなので、それで怒る人はいないと思う。

5.最後に

とまぁ、パソコンの前で色々考えはしたものの、いざカメラを持つと頭が真っ白になり、相変わらず脊髄反射で写真を撮っていくのであった。

note (https://note.com/extra_heritage/n/n2e02f55c45c8)に書いた記事をこちらに移植しました。