並品級の価格でこのレベルの美品が手に入るチャンスは二度とないのではないか、という出会いに、思わず飛びついた。後悔はしていない。

買った話

具体的には書かないが、商品ページの説明を読むと一瞬、これは問題ありのC~D級品なのかな?というトラップにかかりそうになったが、いやこれは何の問題もないやつだ。俺でなきゃ見逃しちゃうね。結果として、見立て通り機能的にも問題なく使用感も全然ない超美品であった。

保証はほぼないに等しいが、誠実さを感じるショップであった。同時期に近い値段で出ていた良品レベルの出品は、ショップではあるが誠実でなさそうな気配がぷんぷんしたのでスルーした。案の定以下略。

使用性について

届いて数十分でフリーズして何もできなくなり焦った。調べてみるとファームウェアが1.2.1.0で、かなり古いようだ。そういえばM11は初期はフリーズが酷くて、昨年くらい?のファームウェアアップデートでようやく安定したと聞く。最新バージョン2.5.1にアップデートしたので、これで安定してくれると信じている。それから1000枚程度撮ったが、今のところフリーズは1回。まぁ、フジ並みだな。

ピント合わせはともかくとして、まず電池の抜き方が分からない、ISOダイヤルの回し方が分からない、露出補正のやり方が分からない、とまぁ説明書が必要だ。

ライブビューは使わずに160枚撮って、バッテリー残量は60%だった。1回の充電で400枚くらい撮れる計算だ。USB充電もできるし、これなら問題ないレベルだな。

ファインダー窓の対物側をいつの間にか触ってしまうのか、いつ見ても指紋がついている。仕方ないので、指紋が付きにくいと謳っている保護フィルターを貼ってみた。マシになった。X100Vではそんなことなかったのになぁ。ファインダー窓が角のぎりぎりにあるからだろうな。

PTPモードにしてUSBケーブルでPCと接続しても、本体やSDカードの撮影データにアクセスできない。何が間違っているんだろう? なので、SDカードを抜くためには電池を抜かないといけない。で、電池を抜くと日時がリセットされて2016/1/1になってしまう。電池を入れたら、スマホアプリと接続して、日時を反映させないといけない。これもライカの儀式なのか・・・?めんどくせ。

スマホアプリLeica FOTOSはシンプルで、接続性も良く、GPS情報もEXIFに付与してくれる。よくできているじゃないか。

撮影時の話

二重像は案の定、いつも使っている度の緩いメガネでは追いきれない。目が疲れるけど、度の強い方を使わねば。まぁそれはF1.2とかF1とかのレンズを開放で使っているせいで、F4くらいなら逆に裸眼でもそこそこ合わせられそうな気がする。

X100とは違い、水準器はファインダーには表示できない。真面目に構図を合わせたいなら背面液晶を使え、と。それはそれで構図(の水平)という強迫観念から解放されて、いいのかもしれない。

同じ6000画素のフルサイズということで、Sony α7CRとどうしても比べてしまう。形も似ているし、サイズ・重量も大体近いしね。露出の安定性はSonyが圧倒的上だけど、色味はLeica(今のところデフォルトのJPG撮って出しで使っている)の方が好きだ。これは驚きだった。シャドウの階調も豊かだし、わずかに温かみのある一貫した色味が出てくるのだ。なるほど、これは惚れるわ。AWBはどちらもまあまあ。私は晴天WBで撮ることも多いが。

背面液晶とは結構違う絵が出てくる。ファインダーで覗いた絵と撮れる絵が全く違うのはレンジファインダーなんだから当然なんだけど、背面液晶までその縛りがあるのか。フジですら背面液晶はそこそこ信用できるのに。M11の癖を掴まないと。

ファインダーで見ている絵と撮れる絵が違うというのは一眼レフでもそうだったわけで、別にそこにレンジファインダーならではの特異性があるわけではないと思う。

35mmレンズを付けていれば大差ないけど、50mmを付けているとファインダーで撮影画角外も見えているというのは特異な点だ。

いや、違うな。外が見えているのではなく、まず自分の視界≒ファインダー視野であって、その一部を切り取る感覚と言った方が近いかも。35mmもいいんだけど、そういう意味では50mmメインで使いたい気がした。持っていないけど75mmなどは結構つらそうに思うが、どうなんだろう。

私の場合、仕上がりを想像しながら(ズームなら焦点距離を決めて、単焦点ならレンズを交換し)、絞りを決めて、露出補正をざっくり合わせて、MFならざっくり撮影距離を合わせて、ファインダーを覗いてピントを合わせて、構図を調整するという一連の所作は、一眼レフだろうがミラーレスだろうがレンジファインダーだろうが変わらない。もちろん唯一ミラーレスは撮れる絵がそのまま見えているので、露出、ピント位置、ボケ量、構図(撮影範囲)が狙い通りじゃなかったから撮り直し、ということが圧倒的に少ないのは事実だろう。

だがそのようにピントは外れてもいい、構図はあいまいなところがライカMのいいところだ、という人が結構いるように思うけど、そうなのかなぁ? ・・・まぁいいや。

初回の作例はあっちに載せたのでパス。

アクセサリ

M11にソフトレリーズボタンを試しに付けてみたら非常に良いフィーリングになった。なくても問題はないけどね。出先でふと違和感を覚えて、カメラを見るとソフトレリーズがなくなっていた。見回すと、10歩くらい後ろに落ちていた。注意しよう。

レザーケースは、主に底面保護のために付けた。本革だけど比較的安いやつだから、外観をきれいに保つことで10年後のリセールバリューの差額分くらいはペイするはず。グリップの出っ張りはちょっと格好悪いから迷ったけど、効果は抜群である。安心感が5割増しだ。

写真は3台ともレンジファインダー型カメラで、同じようなレザーケースを付けているが、実際同じメーカーである。本革の質も割と良く、スティッチもまずまず綺麗な割には安いのでリピートしている。だが用途としては、α7CRは大柄なレンズを付けたときのグリップ改善のため、X100Vは見た目のため、M11は傷防止のため、とそれぞれ違う。X100Vは割と頻繁に取り外している。

X100Vを買ったとき本当はブラックが欲しかったのだが、M11はブラックの方が軽くて目立たなくていいし、こうして並べて見るとX100Vはシルバーで良かったと思う。そういやα7CRのシルバーは検討しなかったけど、どんなんだっけ?

ついでに上から見ると、α7CRは分厚いなぁ。M11にはセンサー面の位置を示す指標がないが、αよりもフランジバックが約10mm長いことを考えると、M11はセンサー面からボディ背面までがかなり薄いということだろうなぁ。これは素晴らしい。M11はマウント部の厚さ約35mm中、27.8mmがフランジバックなのだ。α7CRは同じく約45mm中、フランジバックは18mmである。全然比率が違う。

当分はこの3台で生きていこうと思う。実用のαと、趣味のライカと、APS-Cコンデジ。なお、M11も非常に気に入ったが、M11を使ってからα7CRも前より好きになった。

資金繰り

資金繰りというか、断捨離というか・・・いろいろ売った。レンズ6本を売り、1本あたりの持ち出し額は約4千円で、長期レンタル代と考えれば安いものだし、それぞれその額以上に楽しんだとは思うが、その持ち出し額を合計するとちょっと憂鬱になるな。まぁ、つまらない飲み会に4, 5回行くよりはよほど有意義だったと思う。

ということで、M11と引き換えにGFXシステムはサヨナラしてしまった。前述のレンズや小物の売却も含めて、M11購入額のほぼ100%を補填できた。描写の面ではいろいろと勉強になったし、FF判に対するアドバンテージも感じてはいたけど、さすがにGFXは私にはでかすぎた。やっぱり小型軽量なFF判カメラがベストバランスだという結論に至った。

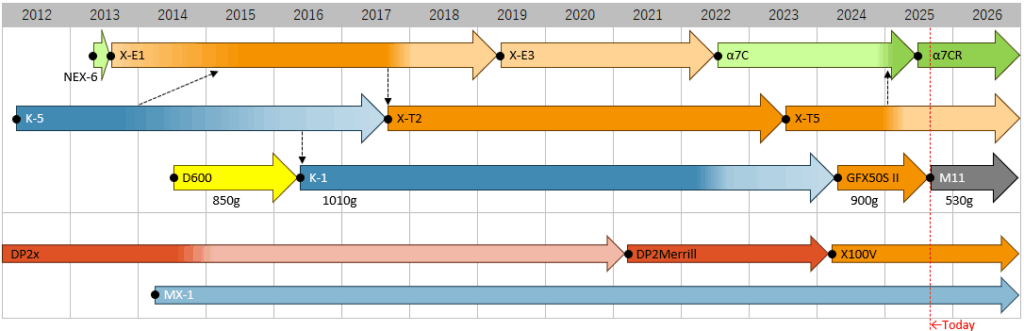

レンズ交換式の3台はいずれも500g台の軽量ボディ(α7CR: 515g, M11: 530g, X-T5: 557g, ついでにX100V: 478g, MX-1: 391g)になった。なおFFの2台を差し置いて、APS-CのX-T5が一番重いというバグ。

他に売れそうな古いゲームや本もまとめて買取サービスに放り投げてみた。2万円前後にはなるやろ。フリマサイトで一つずつ売った方が高くなるのは分かるんだけど、カメラ機材と違って特に愛着もないものなので面倒くさすぎる。