M11用のライカレンズはSUMMILUX-M 50mm F1.4 (5th) の1本のみで行こうと思う。

結局あれこれ売り払いまくった結果、M11の購入分+αは捻出できたが、もうこれ以上売れるものがない。が、ライカのレンズも1本は持っておきたい。いや、1本だけがいい。

iPhoneの買い替えは来年に先送りだな。12 Proなのでもうすぐ6年目に突入だ。バッテリー最大容量は79%まで落ちているけど、頑張る。

1本に絞る

さてライカレンズを1本に絞るとなると当然35mmか50mmのどちらかだが、私は今、M11で使いたいレンズとしては35mmはF1.2(NOKTON classic 35mm F1.4は収差変動をEVFで見たいので、αで使いたいレンズである)、50mmはF1とF2.2を持っている。それらと被らないように、となると35mm F2か50mm F1.4のどちらかである。だがレンジファインダーなので、最短0.7mの35mmで開放F2は私にはハードすぎるから、50mm F1.4がいい。

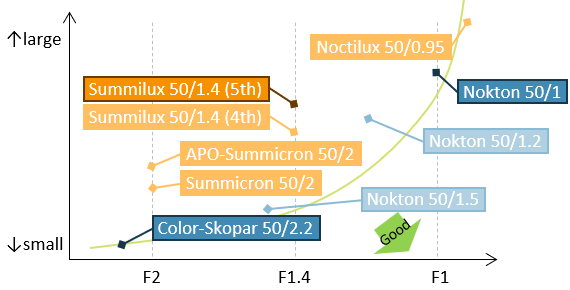

上図を見たら、私の思考パターンからして(NOKTON 50/1に近いサイズ感を嫌って)Summilux-M 50mm F1.4の4thに行きそうなものだが、5thを選んだ。

4thと5thは当然悩んだ。5thの方が寄れるけどもちろん距離計連動外だし、全長&径もかなりファットになった。値段も明らかに高い。なのに両者とも基本的な光学系は同じ。絞り形状は改良されたということだが、4thが酷かっただけで、5thもさほど良くはない。以前から4thを使っていたユーザーの多くは5thには買い替えなかったのではないか、と推測する。

ネガティブなことばかり書いたが、やはり決定打は最短0.45mだった。これ1本で行くつもりだから、万能でなければならない。まぁ、“最新機種の撮像素子のポテンシャルを最大限に引き出す”という文言を信じてみたとか、コーティングが変わったとか、周辺画質が良くなった?フリンジが減った?という噂レベルのあれこれの希望的観測もあった。

SUMMILUXとSUMMICRON

近年ライカを初めて買うぞという人は、こぞってM10-PかM11-PとAPO-SUMMICRONを買っている印象だ。Pモデルはともかくとして、高級なライカを使うのだからレンズも(解像という観点で)一番良いものを、という選択なのか。それともせっかく難しいライカを使うのだから一番難しいレンズを、という選択なのか。M型ライカのMはマゾのM、とはよく聞く話である。

ライカと言えばSUMMICRONという昔からのイメージで、SUMMICRONを使いこなしてこそのライカ使い、という感覚は分からないでもないが、それってある種のやせ我慢だなぁ、と思う。SUMMICRONは基本的に優秀でそっけないので、レンズの存在感が希薄な気がするのだ。私はもっと味の濃いレンズが好きだ。と言いつつ、断捨離を進めた今でも、古いSUMMICRONは2本(MとR)持っているけど。

またSUMMICRONのような現実をそのまま切り取るような方向性のレンズであれば、もっと小型軽量であってほしい。私なら、F2.8やF4で解像してくれるのであれば、F2開放での解像感なんて超ド級は必要ない。

私にとってSUMMILUXは見たままを写すレンズではなく、演出・誇張して非現実や幻想へと昇華するレンズであってほしい。記憶を美化すると言ってもいい。

まぁ何を撮りたいか、どう撮りたいか、どう見られたいか、どうなりたいか、などは人それぞれで、人様の選択にどうこう言うつもりはないが、私ならSUMMILUX-M 50mmだな、というだけ。

やせ我慢とは違うけれど、かくいう私もたいがい不純な気持ちは多分にある。つまり、ライカよりはるかに安価なコシナのレンズもよく使っているけど、ライカレンズの価値もちゃんと分かっているんですよ?というポーズを取りたい。自分に対して言い訳したい。もちろんそれには、そのライカレンズを使いこなすことは大前提であり、私が楽しみつつも使いこなせるレンズは35mmならF1.4以下、50mmならF1.8以下しかない。

また、ライカレンズは1本だけ、というのも潔くて恰好いい気がしている。まったくもって不純である。

レンジファインダーの撮り方

SUMMILUXとは直接関係ないけど、SUMMILUXで撮っているときにふと思ったこと。

レンジファインダーは構図と絞りと距離と露出補正を合わせて、その出来上がりはファインダーを覗いているときは想像するしかない。・・・のだが、それって私の場合は一眼レフでもミラーレスでもMFレンズなら、カメラを構える前にいつもやっていたことだと気づいた。カメラは肩にぶら下げたまま、頭の中にあるブライトフレームと足で大体の構図を決め、カメラを手にして絞りと露出補正と、目測で距離もざっくり合わせる。そののちファインダーを覗き、正確にピントを合わせて撮る。いつも足を止めた時点で、頭には出来上がりの想像図がある。

ライカを使うと写真が下手になるという人もいるが、私はそれは特に感じなかった。変わらず気持ちよく撮れているし、他人がどう思うかは知らないが、想像通り撮れている。思ってもみなかったが、私はレンジファインダーと非常に相性の良い撮り方をしていたようだ。

いや、逆かな。昔からみんなそうやって撮っていたから、レンジファインダーも一眼レフも、そうやって撮るように設計されていたのか。私のような古臭い撮影スタイルの人は皆、初めてレンジファインダーを使っても違和感なく撮れるんじゃないだろうか。よくできている。

実際に使ってみて

正直言って驚いた。良すぎて驚いた。画角もボケ量も慣れ親しんだ50mm F1.4なのだが、解像も素晴らしい、ボケ味も素晴らしい、階調性も素晴らしい、周辺画質も素晴らしい、何より立体感が抜群だ。周辺光量落ちは多少あるが、それは悪いことでもない。

ただ色消しダブレットが3セットもあって、アポクロマートの配慮をしているのは分かるが、APOは名乗れない程度にはフリンジが出る。NOKTON 50mm F1よりは遥かに、格段に、圧倒的に少ないが。

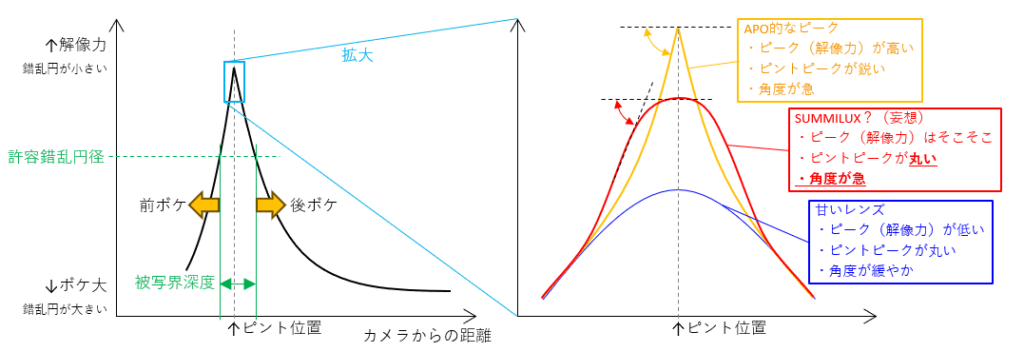

SUMMILUXの立体感は絶対的なボケ量ではなく、ピントの鋭さに起因するもののように感じた。他の50mm F1.4より被写界深度が浅いと言っているわけではない。被写界深度は一緒なのに、背景との分離が良いという印象だ。これはある種、APO-LANTHARにも通じる。APO-SUMMICRONは経験がないので知らない。

しかしピントをわずかでも外したら絶望、みたいなAPO的なシビアさは感じなかった。少しピントを外しても、ある程度は鷹揚に受け止めてくれる。だが、そのある程度の範囲を外れたら一気にボケる、つまり前景と背景が分離する。上の写真は少しピントを外しているが、いい雰囲気が出ている。

なぜこんなことができるのか? 仮説としては、距離による錯乱円径の変化が大きい(下図での傾きが大きい)が、ピントのピーク自体はある程度丸い。・・・これって理想的な特性なのではないだろうか? 球面収差のごくごくわずかなオーバーコレクションとか、なんらかの収差を効果的に利用しているのだろうか。

もちろん解像だけならピークは高ければ高いほど良いのだが、そういうキレッキレなのはSUMMILUXの領分ではない。解像番長のAPO-SUMMICRONと、写真的表現力に優れたSUMMILUXというキャラクターが見て取れるのではないだろうか。妄想だけど。

高いだけのことはあるわ。